村山市の文化財(民俗文化財)

更新日:2025年8月28日

有形民俗文化財の部(市指定5件)

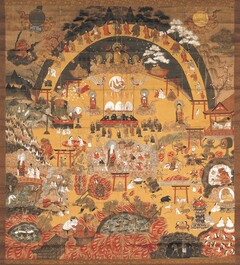

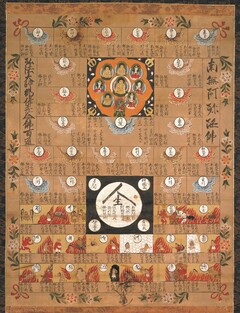

熊野 観心 十界 曼荼羅

熊野観心十界曼荼羅は、日本人の死生観を大画面に展開させた宗教絵画です。中世後期から近世初期にかけて、熊野信仰の普及拡大のために「熊野

2021年現在、国内外で約60点が確認されており、山形県内では5点確認されています。5点全てが北村山地方に所在しており、東北地方における熊野信仰の拠点の1つであったことをうかがわせる資料です。

村山地方では「お曼荼羅」と呼ばれることが多く、制作年代はいずれも江戸時代(18世紀)と推定されています。

熊野観心十界曼荼羅(大円院本)

大円院本

- 区分 市指定(令和3年2月9日指定)

- 所在 村山市中央

- 所有 葉山大円院

・縦 145.2cm

・横 128.5cm

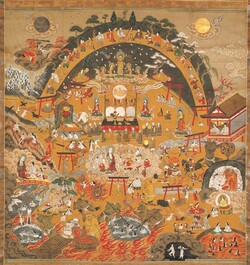

長学院本

- 区分 市指定(令和3年2月9日指定)

- 所在 村山市中央

- 所有 白鳥不動尊

・縦 138.5cm

・横 130.8cm

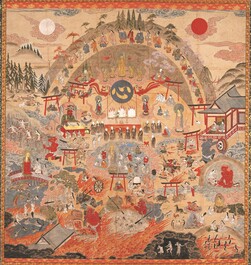

松念寺本

- 区分 市指定(令和3年2月9日指定)

- 所在 村山市大字大槇

- 所有 松念寺

・縦 138.2cm

・横 132.5cm

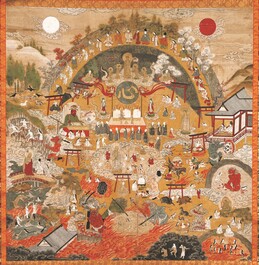

蓮化寺本

- 区分 市指定(令和3年2月9日指定)

- 所在 村山市大字名取

- 所有 蓮化寺

・縦 137.0cm

・横 123.0cm

熊野観心十界曼荼羅(長学院本)

熊野観心十界曼荼羅(松念寺本)

熊野観心十界曼荼羅(蓮化寺本)

浄土双六

- 区分 市指定(令和3年2月9日指定)

- 所在 村山市中央

- 所有 白鳥不動尊

浄土双六は、現世(人生)を振り出しとして、浄土(来世)を上りとする、双六の一形式です。下方に振り出しの「人生」があり、上方に上がりの「浄土」が設けられ、上から下に向かって

2021年現在、全国で3点しか確認されておらず、熊野信仰の資料として大変貴重なものです。

・縦 105.1cm

・横 82.0cm

無形民俗文化財の部(市指定4件)

稲下 鹿子踊

- 区分 市指定(平成4年4月22日指定)

- 所在 村山市大字稲下

- 団体 稲下鹿子踊保存会

稲下鹿子踊は、山寺が発祥地で古い起源を持ち、天保11年(1840)には既に踊られていたとの記録があります。

氏神稲荷神社に伝わり、豊作祈願、学校落成、道路開通など稲下地域にかかわる大事業完成を祝って踊られてきました。

踊り手のうち、鹿子は腰に木製の斧と

大槇松念寺 の回向 念佛(双盤念佛)

- 区分 市指定(平成8年2月22日指定)

- 所在 村山市大字大槇

- 団体 松念寺回向念佛同行会

回向念佛とは、双盤を打ち鳴らしながら特殊な節をつけて、念佛を唱える念佛行事です。その源流は、9世紀に天台宗の慈覚大師が中国から五会念佛を日本に伝え、比叡山常行念佛堂において大念佛や不断念佛を行った際に、双盤念佛を奉修したことに由来すると言われています。

松念寺の回向念佛は檀徒による奉修で、全国的にも数少ない伝承であり貴重なものです。

天神湯野沢鹿 の子踊

- 区分 市指定(令和4年12月1日指定)

- 所在 村山市大字湯野沢

- 団体 湯野沢伝統芸能保存会

この鹿の子踊は、俗に言う「山寺獅子踊」の1つであり、200年ほど前、周辺のシシ踊を参考に案出されたしたものとされています。

1体の大鹿子を含む計7体の鹿子による踊りは、振り・色彩ともに野性的な美しさにあふれ、スケールの大きな点が特徴として挙げられます。

山寺の磐司祭にあわせて各地のシシ踊が参詣する際の序列は、妙見寺(山形市)に続き2番目であったとされます。

湯野沢奴振り

- 区分 市指定(令和4年12月1日指定)

- 所在 村山市大字湯野沢

- 団体 湯野沢伝統芸能保存会

湯野沢奴振りは、天保年間(江戸時代)に湯野沢村から河北町へ奉公に出た者が、谷地の奴ふり連に加入してその技術を取得し、湯野沢村において振り方を伝えたとされます。谷地奴の流れをくむ奴ですが、口上などは独自のものが見られます。また、奴振りの道具は、秋田佐竹藩が参勤交代で使ったものを使用していました。(明治年間に新調されています)

熊野神社および天満神社の社殿を改修した時、または国や村内の大きな祝事の際など10年から15年毎に行われ、今日まで伝承されています。

問い合わせ

生涯学習課

電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2155