村山市の文化財(有形文化財 その1)

更新日:2025年8月28日

建造物の部(県指定1件・市指定12件・国登録2件)

石鳥居

- 区分 県指定(昭和30年8月1日指定)

- 所在 村山市楯岡笛田

- 所有 村山市

石鳥居の建造時期は、おそらく鎌倉時代以前のもので、700年から800年を経過しているものと推定されます。楯岡古図に「最上義光公建立」と記載されたものがありますが、鳥居の形式や手法からみても時代が合致しないため、あるいは、義光によって移転されたものと思われます。また、何故ここに建てられたかについては、甑岳説や小松沢説、諏訪山説などがありますが、定説はありません。

鳥居の総高は2.56m、柱の径は53cmから57cm、柱の間隔は2.1m。笠木と島木は1つの石で造られており、ほとんど反転がなく、その端が垂直に切られています。貫穴は貫通しておらず、外の貫は無くなっています。

祥雲寺 宝篋印塔

- 区分 市指定(昭和43年9月10日指定)

- 所在 村山市楯岡湯沢

- 所有 祥雲寺

宝篋印塔は、もともと「宝篋印陀羅尼経」を納めた仏塔でしたが、鎌倉時代以降は供養塔として造られました。塔は、九輪、請花、伏鉢、基盤がなくなり、形は完全ではありませんが、山形県内でも古いものの1つであり、室町時代初期のものと推定されます。

塔身は高さ25cm、幅30.5cm。笠は上が4段、下が2段で、高さ28cm、幅49cm。その馬耳形隅飾突起は直角に立ち、室町時代以降のように外側に反っていません。総高は85cmで、種子や文字は見えません。

祥雲寺は、應永年間、最上満国の開基といわれています。満国は嘉吉2年(1442)に没しており、その供養のために建てられたものと考えられます。

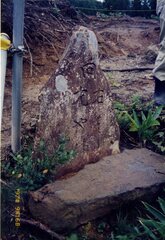

宮の下宝篋印塔

- 区分 市指定(昭和43年9月10日指定)

- 所在 村山市大字白鳥

- 所有 個人

この宝篋印塔は、高さ1.18m。蓋は厚く、塔身の幅は広く、素朴雄大なものです。蓋の馬耳形

九輪、基盤は無くなっており、露盤上に宝珠が載っているだけで完全な形ではありませんが、県内でも数少ないものです。

元々、権現堂(月山権現堂)にあったものという言い伝えがありますが、種子や文字は全く摩滅しており、造立の由来は不明です。

川崎浩良氏の著書『出羽文化史料』には、同じ時代のものとして祥雲寺(楯岡湯沢)のものなど、県内に数基残っていることが記されています。

宮の下六面幢

- 区分 市指定(昭和43年9月10日指定)

- 所在 村山市大字白鳥

- 所有 個人

この六面幢は、県内でも古いものの1つです。六角形の笠石と幢身からなり、高さは1.35m。地下に埋没している部分がかなりあるためか丈は低いですが、幅32cm、周囲1.90mと非常に大きく壮大なものです。

各面の上端に幅8cmの長方形の穴が掘ってありますが、仏像や種子らしいものは見当たりません。

川崎浩良氏の著書では、南北朝から室町時代にかけて地蔵信仰の盛んになった時期のもので、六面幢初期の形式を示していると述べてられています。

富並の六面幢付灯籠

- 区分 市指定(昭和43年9月10日指定)

- 所在 村山市大字富並

- 所有 個人

六面幢と灯籠が一体を成している珍しい形のものです。ともに天和2年(1682)の造立で、石材は深沢の湯の入産と言われています。

幢は六角形の笠石と幢身からなり、高さは2.35m。一面の幅は20cmで、各面とも上の方に地蔵尊を刻んでいます。

灯籠は高さ1.83m。幢の右傍にあり、台石の前面に「六地蔵天和二壬戌建立」と数行の文字が刻まれています。

大陸から日本に入ってきた六面幢(六地蔵)が盛んに彫刻されるようになったのは室町時代からですが、市内に残っている数基は大半が江戸時代中期以降のものです。

この六面幢は江戸時代初期に造られたもので、宮下のものに次いで古いものです。

殺生禁断碑

- 区分 市指定(昭和56年1月19日指定)

- 所在 村山市大字岩野

- 所有 個人

千座川の綱取橋を渡った左側に、「從是殺生禁断」と楷書してある自然石があります。高さ110cm、幅50cm、奥行き35cmで、造立の趣旨及び造立者がわかるものは残されていません。

殺生禁断の制は、往古からあったものと考えられますが、それを形ある碑として建てられたもので、その時期はおそらく慶安から元禄頃までの間と推察されます。葉山の諸制度の整備をする頃で、造立者は葉山大円院であろうと考えられます。

葉山への道標

- 区分 市指定(昭和56年1月19日、平成10年10月28日、平成13年1月25日指定)

- 所在 村山市大字岩野、大字湯野沢

- 所有 個人(しめ掛けブナ前のものは国)

村山市の西に聳える葉山は、北村山・西村山・最上郡に跨る霊峰です。開山は古く、年代と歴史には諸説あります。

その長い歩みは栄枯盛衰の歴史であり、今日においては、僅かに残る史跡や遺物によってその歴史を知ることができます。

修験道と山岳信仰が隆盛を極めた葉山には、参拝者の「道しるべ」として建てられた貴重な石碑が多くあり、千座川沿いの参道に2基、法師川沿いの参道に3基の道標があります。建立年「安政三辰春」、「施主・具足や甚藏 世話・福島林助」とあり、全て同様に建てられた道標です。

岩野(1)

岩野(2)

田代口三叉路

遅ノ沢口三叉路

しめ掛けブナ前三叉路

湯殿・月山・葉山三山碑

- 区分 市指定(昭和56年1月19日指定)

- 所在 村山市大字湯野沢

- 所有 個人

高さ132cm、幅110cm、奥行26cmの石碑で、湯殿山を中心にして、向かって右に月山、左に葉山の刻碑があり、その下部に文化二年(1805)と刻まれています。

当時の葉山は、古い天台密教から東叡山の傘下に入り、新庄藩主・戸沢氏の庇護のもとに栄えた時代です。

葉山参詣道には5つの参道があったことが知られていますが、その1つである千座川内道の参道に建立されたものと考えられます。

中沢不動尊堂

- 区分 市指定(昭和63年11月18日指定)

- 所在 村山市大字たも山

- 所有 本覚寺

山形三不動の1つといわれる「大石山大聖不動明王」を祀る中沢不動尊堂。その開創の時期は明らかではありません。

現在の建物は嘉永4年(1851)の再建で比較的新しいものですが、虹梁の

内部は密教寺院の形式を残し、内陣・外陣ともに格天井であり、植物の彩画を施しています。

幾代橋

- 区分 市指定(平成18年3月28日指定)

- 所在 村山市大字岩野

- 所有 村山市

明治期に入り、通称「めがね橋」といわれるアーチ式の石橋が数多く建設されますが、大半は山形県初代県令・三島通庸の政策によるものでした。

この幾代橋は明治22年(1889)に建造されたもので、三島県令と直接の関わりを持つものではありません。一方、工法は県の事業として架けられた橋と同じであり、政策ではなく地区民による資金と技術によって架橋されていることが注目されます。

また、村山市内に現存する明治の建造物(橋)としては唯一のものであり、文化遺産として貴重な存在です。

熊野神社 拝殿

- 区分 国登録(平成26年4月25日登録)

- 所在 村山市大字湯野沢

- 所有 熊野神社

冨本小学校南門へ分岐する分かれ道を更に西進した先、湯野沢地区の最奥に佇む神社です。

本殿の前面に建つ方三間の拝殿は江戸中期に建造され、江戸後期に改修された記録が残ります。入母屋造鉄板葺、正面一間向拝付とし、四周に切目縁を廻らせています。中央間後寄りの方一間を上段の内陣とし、外陣は虹梁で柱を省いています。木鼻形状などの細部意匠に地方的特色を示すとともに、当地方における熊野信仰の様態を伝えています。

熊野神社 本殿

- 区分 国登録(平成26年4月25日登録)

- 所在 村山市大字湯野沢

- 所有 熊野神社

拝殿の真後ろ、山中の境内の最奥部に東面して建つ建物が本殿です。

一間社流造、鉄板葺で、四周に縁高欄を廻らし、正面に浜床と階を設けています。身舎柱に出組をのせ、妻飾は二重虹梁です。海老虹梁持送や庇の手挟、蟇股、桁隠など各部材を、四神や花鳥を主題とした精緻な彫刻で華やかに飾っています。

問い合わせ

生涯学習課

電話:0237-55-2111 ファックス:0237-55-2155